Un pretesto per ri-raccontare e ricordare (❣) mio suocero

Ieri a Padova è stato inaugurato il nuovo sottopasso che collega Montà al centro città.

Andrea Colasio, assessore alla Cultura, lo ha voluto dedicare alla memoria di Paolo Sambin, mio suocero.

Anch’io voglio ricordarlo il “Paolino” – come era solita chiamarlo Elena, sua moglie, la mia carissima suocera.

E lo voglio ricordare (per quel poco, ahimè, che ebbi occasione di frequentarlo) come si presentò ai miei occhi e per l’impressione che ne ebbi: quella di un prof fino al midollo, sempre al lavoro, super preciso, fastidiosamente pignolo, ma molto, molto dolce.

La prima volta che incontrai mio suocero

Di Paolo Sambin purtroppo non ho molti ricordi.

Lo conobbi alla fine del 2000, quando Giovanni (suo figlio e #cielomiomarito per gli amici) ed io iniziammo a fare le cose sul serio e decidemmo di parlarne ai nostri genitori… ehm, io ai miei, lui ai suoi.

Doveva essere Natale.

Ricordo che eravamo a casa di Marta, mia cognata, sorella di Gio e figlia più piccola di Paolo ed Elena, e ricordo che un omone altissimo e magrissimo mi venne incontro con un sorriso dolce e, stringendomi la mano con due mani, mi disse: “Ah, che piacere conoscerti. Sono felice che Giovanni ti abbia trovata.”

Ma oltre al papà di mio marito, chi era Paolo Sambin?

Non sapevo ancora bene chi fosse Paolo Sambin, tranne che era il padre di Giovanni e che prima o poi sarebbe diventato mio suocero.

Poi arrivò il 2002, che fu un anno di centenari importanti: quello della caduta del “pandolone muto”, il campanile di San Marco a Venezia (luglio 1902) e quello della nascita di Angelo Beolco, il Ruzante (1502) e scoprii che Paolo Sambin non era soltanto un omone altissimo, gentile e sempre super impegnato, ma anche una vera e propria autorità in campo storico.

Allora lavoravo per l’Assessorato alla Cultura di Venezia, nella redazione di www.culturaspettacolovenezia.it e pensai che sarebbe stato bello parlare di Ruzante, del quale avevo visto qualche commedia per il solo merito della mia amica, l’attrice Giorgia Penzo.

Giovanni mi aveva raccontato che suo padre aveva fatto una scoperta molto importante sul Beolco e cioè che la fama di un Ruzante bambino prodigio della commediografia padovana del ‘500 avrebbe dovuto essere ridimensionata.

Fonti d’archivio, scoperte proprio da mio suocero, retrodatavano l’anno di nascita del Ruzante sicché, se secondo la storia ufficiale Ruzante avrebbe pubblicato giovanissimo le sue prime opere, in realtà non era affatto così.

Per approfondire parlai con Paolo e ne venne fuori un’intervista.

Pubblicai l’intervista sul portale dell’assessorato veneziano nel giugno 2002. Oggi è un pezzo d’archivio. Anche per questo, credo, farebbe piacere a Paolo questa riproposizione. Del resto fu proprio lui a insegnare ai suoi allievi (e a me) l’importanza di “seguire l’archivio”. E così, al grido di “insequimini archivum, insequimini archivum, insequimini archivum” la ripubblico qui, prima che finisca inghiottita e dimenticata nel limbo della rete.

“Centenario ma non troppo”

Intervista al prof. Paolo Sambin

di Silvia Pittarello (giugno 2002)

Il 2002 è stato l’anno delle celebrazioni ruzantiane. La tradizione, infatti, attesta la data di nascita di Angelo Beolco detto Ruzante al 1502. Ma forse non tutti sanno che alcune scoperte fatte tra il 1964 e il 1966, hanno messo in discussione, con prove certe, questa data – il 1502 – retrodatando l’anno di nascita del Ruzante tra il 1494 e il 1496.

La notizia, di primo acchito, sembrerebbe non essere fonte di particolare turbamento visto che, in effetti, si tratta solo di una differenza di 6-8 anni.

Eppure questa scoperta è estremamente importante perché ha costretto gli studiosi a ridimensionare quella caratteristica di genio teatrale storicamente attribuita al Ruzante, nonché alcune note tipiche della sua biografia.

Ma partiamo dalla fine.

È il 17 marzo del 1542. Angelo Beolco muore mentre sta organizzando la rappresentazione della tragedia dell’amico Sperone Speroni, la Canace.

L’iscrizione apposta sulla sua tomba, che si trova nella chiesa di San Daniele a Padova, così recita:

Anno aetatis quadragesimo immaturo fato functus est…

Stessa cosa viene confermata, ancora nel 1630, da Filippo Tomasini nel suo Illustrium virorum elogia (Patavii, 1630, 32).

Da queste due fonti risulta che Ruzante morì all’età di 40 anni: la data di nascita dovette cadere senz’altro nel 1502.

E tuttavia ci sono ragioni per dubitare.

Un documento notarile risalente al 23 aprile del 1526, quando cioè Ruzante doveva avere – secondo la tradizione – solo 24 anni, testimonia viceversa, che egli aveva certamente l’età legale per concludere un accordo davanti al notaio.

È quindi assai possibile che quel 23 aprile del 1526 egli avesse non solo i 25 anni prescritti per legge (allora la maggiore età si raggiungeva a 25 anni), ma forse anche di più, come del resto testimonia la straordinaria maturità presente già nelle sue prime opere.

Tutte queste notizie sulla vita di Angelo Beolco e sul documento notarile che mette in discussione l’anno di nascita dell’autore-attore padovano, spostandolo indietro di almeno 6 anni, si trovano in un articolo di Emilio Menegazzo, Ricerche sul Ruzante e su Alvise Cornaro, in “Italia Medioevale e Umanistica”, VII, Padova, 1964, pp. 180-220.

La scoperta di questo documento, avvenuta proprio nel 1964, la si deve a Paolo Sambin, professore emerito di Paleografia e Storia Medioevale dell’Università di Padova.

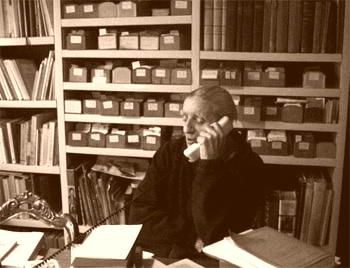

Mossi da grande curiosità e approfittando dell’estrema gentilezza e disponibilità del professore, che a dispetto dei suoi 89 anni si dedica ancora al lavoro di ricerca archivistica, divulgazione e insegnamento con grande passione e dedizione, abbiamo pensato di andarlo a trovare per farci raccontare, nei particolari, la storia di questa scoperta.

D: Professor Sambin, cominciamo subito dall’inizio. Com’è avvenuta la scoperta? È stata un caso oppure lei aveva motivi plausibili per dubitare della datazione attestata dalla tradizione?

R: Emilio Lovarini, guidato e aiutato da Vittorio Lazzarini (grande maestro di paleografia) aveva messo mano ad un documento notarile del primo Cinquecento, redatto dal notaio Gaspare Villani. Noi, e cioè io, Emilio Menegazzo e poi Francesco Piovan, ci siamo soffermati sul documento estendendo, però, la ricerca ed esaminando tutta la documentazione e le notizie inerenti. Un po’ alla volta, con le mille incognite tipiche del lavoro d’archivio, abbiamo fatto le prime scoperte. Prima del Lovarini nessuno aveva battuto l’archivio per cercare notizie sul Ruzante. Mentre noi, in due o tre puntate diverse, abbiamo scoperto due o più documenti utili. Menegazzo e io abbiamo esteso le ricerche, lunghe ma fruttuose.

La bellezza dell’archivio consiste in questo: se non gli si fa dire quel che non dice, è fedele.

D: Com’è possibile che proprio voi, lei, Menegazzo e Piovan, dopo ben 400 anni, siate riusciti là dove, ancora nel 1630 (si pensi alle notizie restituiteci dal Tomasini), si credeva che la data fosse stimata al 1502?

R: La testimonianza epigrafica ha un suo valore ma non può andare d’accordo coi documenti notarili. Certamente non con quelli da noi trovati. Non c’è stata curiosità critica nei confronti del Ruzante. L’unico autore contemporaneo al Ruzante che ne dà notizie fu lo Scardeone e, dal punto di vista documentario, per la tradizione facevano fede solo le sue testimonianze.

È stranissimo: si sono studiate le opere del Ruzante senza indagare quel punto fondamentale che è il conoscere la biografia dell’autore – la biografia culturale, ovvero dove aveva vissuto, dove si era formato, che tipo di studi aveva fatto, quale fosse la sua sensibilità.

Ad esempio Ruzante in una sua opera fa un paragone con le priare (le petraie), le cave di pietra di Lipsia. Lo storico Ludovico Zorzi interpreta Lipsia intendendo la città tedesca.

Ruzante, invece, intendeva Lispia o Lispida, una cittadina sui colli Euganei dove si trova la trachite, un tipo particolare di pietra per la quale quella zona è nota.

Certo, tutti possono commettere errori, e Zorzi in effetti sbagliò – quantunque poi si corresse.

Ma questo noi, malati d’archivio, lo sappiamo perché sappiamo che Ruzante fu vicino al Cornaro per il quale egli lavorò, occupandosi anche delle cave di pietra di Lispida sui colli Euganei, possedimenti del Cornaro che Angelo Beolco amministrava.

D: La tradizione ci racconta che il Ruzante fu figlio illegittimo di Giovanni Francesco Beolco. Le sembra che questa possa essere una delle ragioni del mistero sorto intorno alla sua data di nascita?

R: Può darsi. E tuttavia va sfatata la storia che racconta che fuori dalla casa paterna egli visse così – come narra lo Speroni – in una povertà priva d’orrore e compassione. Questa fu una conclusione accettata dal Lovarini, che però ora cade in frantumi…

Infatti, nel 1966 il professor Sambin scopre un nuovo documento che riesce a retrodatare di almeno altri due anni la nascita del Ruzante.

Dalle Briciole biografiche del Ruzante e del suo compagno d’arte Marco Aurelio Alvarotti (Menato), in “Italia Medioevale e Umanistica”, IX, Padova, 1966, pp. 265-295 leggiamo che il 27 marzo 1521 Giovanni Francesco Beolco nomina suo procuratore il figlio Angelo.

Se è scelto Angelo, con ampio mandato e tale da affidargli l’azione specialmente in un settore irto di cavilli e di eccezioni legali come è quello degli inesatti crediti, significa anzitutto che il figlio ha piena capacità giuridica, cioè un’età non inferiore ai 25 anni … il commediografo non può essere nato dopo il 1496 (pp. 265-266).

D: Professore, quali i significati di questa scoperta?

R: L’importanza è grande anche perché la retrodatazione della nascita del Ruzante al 1494-96 è un dato sicuro.

Il cronista Marin Sanudo seguiva con attenzione quel che faceva il giovane Ruzante e in uno dei suoi Diari racconta che nel 1520 egli trionfava nelle platee di Venezia e presso le famiglie veneziane.

Al di là del linguaggio quasi osceno, resta la sua forza, questa vis teatrale che è certamente indubbia. Ma è certo che nel 1520 egli non poteva essere un diciottenne come attesta la tradizione. Le sue opere, assegnate allo stesso anno o ai due o tre successivi, vengono scoronate della meravigliosa insegna di genialità precoce e quasi istintiva.

Questa data – il 27 marzo 1521 – scardina la tradizionale data di nascita del 1502. I due documenti – quello scoperto nel ’64 e quest’ultimo scoperto nel ’66 – relegano tra i miti la precocità straordinaria dell’autore-attore e tracciano con sicurezza qualche linea del profilo morale e civile del presunto bohémien.

D: Dal 1964 al 2002 sono trascorsi quasi 40 anni. Eppure è rimasto il 2002 l’anno eletto per i festeggiamenti ufficiali del V centenario dalla nascita del Ruzante. Perché la tradizione ci impiega così tanto ad accettare notizie che hanno corretto il tiro di certe credenze, quasi mitiche, riguardo il nostro autore-attore, mettendo in luce nuovi, importanti aspetti della sua personalità e della sua vita?

R: Tocchi il punto dolente. Le autorità politiche della nostra Regione non sono sempre culturalmente aggiornate e, forse, neppure ricorrono a studiosi a cui poter attingere. Ora, sono convinti che con l’opera del Ruzante qualcosa di autentico, popolare, che corrisponda alla loro collocazione politica, possa essere celebrato. E un’opera come quella di Ruzante può prestarsi a un certo genere di interpretazioni. Che i tecnici della cultura non sappiano del nostro convegno che si è tenuto nel 1997 è un po’ grave, tanto più che il convegno fu tenuto col patrocinio della Regione Veneto. E parlare ancora di celebrazioni ruzantiane nel 2002 non è un errore, ma disinformazione.

Il documento è una lettura difficilissima, a volte scoraggiante e gli studiosi di solito vogliono arrivare alle sintesi belle e attraenti.

D: …e magari senza troppi sforzi.

Bibliografia di riferimento

Oltre ai già citati articoli di Emilio Menegazzo, Ricerche sul Ruzante e su Alvise Cornaro, in “Italia Medioevale e Umanistica”, VII, Padova, 1964, pp. 180-220 e Paolo Sambin, Briciole biografiche del Ruzante e del suo compagno d’arte Marco Aurelio Alvarotti (Menato), in “Italia Medioevale e Umanistica”, IX, Padova, 1966, pp. 265-295, segnaliamo la raccolta di tutti gli articoli di Emilio Menegazzo che si trovano in Menegazzo, E., Colonna, Folengo, Ruzante e Cornaro: ricerche testi e documenti, a cura di Andrea Canova, Padova, Antenore, 2001.

Inoltre, è imminente l’uscita della raccolta di Paolo Sambin, Per la biografia del Ruzante e del Cornaro. Restauri d’archivio riveduti da Francesco Piovan, in “Italia Medioevale e Umanistica”, Padova, Antenore, 2002, dove verranno pubblicati, per la prima volta, i testamenti autografi del Cornaro.

Paolo Sambin

Paolo Sambin è nato a Terrassa Padovana nel 1913.

Laureato in Giurisprudenza nell’Università di Padova nel 1935, si iscrive a Lettere nella stessa Università e nel 1939 si laurea con Roberto Cessi con una tesi, pubblicata nel 1941, dal titolo “L’ordinamento parrocchiale a Padova nel medioevo”.

In casa di Cessi, Paolo Sambin impara la diplomatica. Insegna materie letterarie al liceo vescovile Barbarigo e dal 1942 al 1949 è assistente incaricato di Storia Medioevale e Moderna nella Facoltà di Lettere dell’Università di Padova, l’insegnamento di Cessi.

Mio suocero Paolo al lavoro nel suo studio

Mio suocero Paolo al lavoro nel suo studio

giugno 2002

Nel 1949 è bibliotecario della Biblioteca civica di Padova fino al 1962, e dal 1952 al 1988 la sua presenza all’università è fitta di impegni didattici:

È condirettore della rivista annuale Italia medioevale e umanistica fin dalla nascita (1958) e della collana Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica (1959).

Fondatore (1958) e condirettore della rivista annuale Quaderni per la storia dell’Università di Padova, è curatore con G. Muzzioli della bibliografia (1955-1961) e condirettore (1965-1976) della Rivista di storia della Chiesa in Italia.

Ancora oggi svolge la sua vocazione di maestro in un’altra delle sue creature, la Societas veneta di storia ecclesiastica di cui è socio fondatore e ora presidente onorario.

Paolo Sambin vive a Padova dove continua, infaticabile, la sua attività di ricerca archivistica, divulgazione e insegnamento con entusiasmo e dedizione.

Pubblicato il 3 marzo 2018

Author

Silvia Pittarello

SILVIAPITTARELLO.IT

di Silvia Pittarello

© 2018 Silvia Pittarello – Comunicatrice scientifica. Il blog di Silvia Pittarello

Versione stampabile [PDF]

Paolo Sambin, Ruzante e il sottopasso

La Societas Veneta per la storia religiosa si propone di diffondere passione e interesse per gli studi inerenti la storia ecclesiastica, alla quale si richiamava la denominazione iniziale dell’Associazione. Inoltre vuole sensibilizzare ad uno studio della storia intesa come rigore critico, ricerca delle fonti e dei documenti, scrupolo interpretativo fondato su un corretto metodo filologico e non sul dilettantismo.

Associazione che si interessa di storia religiosa e che vuole sensibilizzare ad uno studio della storia più in generale da approcciare con rigore critico basato sulla ricerca delle fonti e dei documenti.

Sede

Via G. Ferrari, 2/A

35123 PADOVA

Posta elettronica

societasveneta@gmail.com

Codice Fiscale

03610680286

IT16M 02008 12101 000106523855

Banca UniCredit, Via S. Fermo, 1 - 35137 PADOVA

Copyright © 2022-24 Societas Veneta per la storia religiosa. Tutti i diritti riservati.